おすすめのAIヘルプデスク10選!メリット、事例、注意点も紹介

AIの発達により、ヘルプデスクにAIを取り入れる会社が増えてきました。AIを活用することでヘルプデスクには様々なメリットが得られます。ただ、AIはまだ新しい技術なのでどのようなメリットが得られるのか、導入をしてもよいのかがわからないという人も多いと思います。

そこで、ここではヘルプデスクにAIを活用するメリットを紹介するとともに、おすすめのヘルプデスクシステムAIを10選で紹介します。ヘルプデスクAIを活用した事例、導入するときの注意点なども詳しく解説しますので、ヘルプデスクの運用を行っている、もしくは導入を検討している企業の担当者様はぜひ参考にしてください。

ヘルプデスクとは

ヘルプデスクとは、システムや情報機器、ソフトウェア、SaaSに関する不明点や質問、トラブルを解消する部門です。ヘルプデスクによって、より従業員の生産性を高めることができるだけでなく、従業員の満足度が高まるので、重要な部門です。

ヘルプデスクには社内ヘルプデスクと社外ヘルプデスクがあります。

社内ヘルプデスク

社内ヘルプデスクとは、企業内において従業員からの質問や相談に答えたり、レクチャーを行う部門です。

企業では、従業員が利用しているソフトウェアや情報機器の操作方法がわからないという場合や、思わぬ挙動が発生してしまう場合、人事や総務、営業部に関しての不明点が発生する場合があります。そういった場合に、操作方法を教えたり不明点を解消したりと、業務をスムーズに進められるよう従業員をサポートします。多くの社内ヘルプデスクでは、チャットなどで気軽に質問ができる体制を築いています。

社内ヘルプデスクでは、ITや情報機器、各部署の事情に詳しい人材が必要であり、一定のコストが必要になります。

社外ヘルプデスク

社外ヘルプデスクとは、企業のお客様や自社製品のユーザーからの問い合わせに対応する部門です。

自社が提供する製品・サービスの操作方法を説明したり、トラブルが発生したときの解決方法を案内したりします。他にも、苦情の対応、契約内容の確認などを行うこともあります。必要があれば、社内の関連部署と連携して対応します。

社外の顧客に対応しなくてはならないので、迅速かつ正確な対応を行わなくてはなりません。ITなどの知識だけでなく、顧客とのやり取りのためのコミュニケーション力も求められます。問い合わせにはメールやチャットツール、電話など臨機応変に対応することが多いです。

▶『AIは接客にも活用できる?メリットや活用シーン、導入事例を紹介』

ヘルプデスクでAIを活用するメリット

ヘルプデスクにおいてはAIを活用することができますが、どのようなメリットがあるのでしょうか?

コスト削減

AIをヘルプデスクに活用することで、コストを削減することができます。AIを活用することで、人員の数を減らすことができ、人件費を抑えることができるのです。

ヘルプデスクを運営するには、一定数のスタッフが必要になります。ヘルプデスクの業務には、ITや情報機器などの専門知識が必要になります。そのため、ヘルプデスクの人材の給与は高くなる傾向にあり、人件費が大きくなります。

AIであればシステムをひとつ導入することで、あらゆる問い合わせに同時に対応することができます。AIで対応できない場合のための人員やAIを運用する人員などを配置する必要はありますが、ヘルプデスクの人数を大きく減らすことができ、コストを削減できるでしょう。

負担軽減

ヘルプデスクにAIを活用することで、スタッフの手間や負担を軽減することができます。

ヘルプデスクでは、質問とその回答、ナレッジをFAQやWebサイトにまとめる必要があります。質問者はこれを見ることで自己解決ができますが、情報を掲載するための手間がかかります。

AIであれば、サービスや操作方法などのドキュメントをアップするだけで、FAQやナレッジなどを自動的にまとめてくれます。スタッフは情報を掲載する負担を軽減でき、メイン業務に集中することができます。

対応力の向上

AIを用いたヘルプデスクによって、対応力の向上が見込めます。

人が対応する場合、複数の問い合わせに同時に対応できなかったり、勤務状況によって対応できなかったりします。AIはシステムなので24時間365日対応が可能ですし、複数の問い合わせにも同時に対応ができるので、質問者を待たせることがありません。

また、人の場合はそれぞれの経験や知識によって対応の内容が変わりますが、AIであればすべての質問に同じ品質の対応を行うので、ばらつきがありません。

情報の蓄積・ナレッジの向上

AIを活用することで、情報の蓄積やナレッジの向上が望めます。

人によるヘルプデスクの場合は、対応したそれぞれの人ごとに情報が蓄積されていきます。ヘルプデスク全体でのナレッジの共有や教育を行う必要がありますが、個人ごとに情報が蓄積されてしまう可能性もあります。その場合、スタッフが退職してしまうとナレッジが失われてしまいます。

AIであれば、各問い合わせの情報はひとつのシステムに集約されるので、人による差は生まれませんし、情報が蓄積されず失われるということもありません。さらに、人によってはより良い対応を考えられない場合がありますが、AIでは得た情報からナレッジを向上させ、より最適な対応を生み出すことができます。

ヘルプデスクのおすすめAIサービス10選

ヘルプデスクにAIを導入するときには、AIシステムを用いてカスタマイズしていく必要があります。今回紹介するヘルプデスクAIサービスを目的別に分けると以下のようになります。

| 目的 | 該当サービス |

|---|---|

| 顧客対応を自動化できるAIサービス |

|

| 社内問い合わせ対応に特化したAIヘルプデスク |

|

| FAQやナレッジ活用を行うサービス |

|

1.接客オンデマンドAI

接客オンデマンドAIは、大規模言語モデル(LLM)と独自のプロンプト生成アルゴリズムを用いて、文脈の理解ができ、自然な会話ができるAIシステムです。ヘルプデスクへの音声での問い合わせだけでなく、チャット形式での質問への回答も可能です。ヘルプデスクやコールセンターに導入すれば、一次対応の自動化、待機時間の軽減、FAQ外の問い合わせへの誘導などにより顧客満足と効率向上の両方に貢献できます。

従来のチャットよりも自然な対話が可能で、商品知識や専門用語を独自に学習して精度の高い応答ができる点が特徴です。資料を学習させるだけで、自社の商品知識や専門用語を独自に学習させることができます。さらに、OpenAIの学習データも活用できるので、あらゆる質問に対して回答することができます。

受託運用型サービスであり、学習素材の準備、初期環境の開発・検証から、稼働後のレビューまで運用に関するサポートをすべて行ってもらえるので、社内に専門人材がいなくてもヘルプデスクにAIを取り入れることができます。

2.Cogmo Attend

Cogmo AttendはAIチャットボットでヘルプデスクの問い合わせ対応業務を効率化するソリューションです。独自のAIエンジンにより、FAQやマニュアルなどのナレッジデータを活用して、利用者の質問に対して即座に適切な回答を返すことができます。問い合わせ内容の文脈を把握し、複数の質問にも対応可能で、対話の途中で不足している情報を聞き返す機能も備えています。

さらに、Cogmo Attendは外部システムとの連携も柔軟で、CRMやSFA、社内ポータルなどとの連携によって、情報検索やデータ取得を自動化できます。また、チャットボットと有人対応の切り替えも可能で、顧客対応におけるリスクを抑えながら顧客満足度を高めることができます。

多言語対応やマルチチャネル展開にも対応しており、ウェブサイトだけでなくLINEやTeamsなどでも利用できるため、社内外の問い合わせ業務全体をカバーできるのも魅力です。

3.MOBI VOICE

MOBI VOICEは、AIを活用した電話自動応答システムです。

自然な会話を可能にする音声認識・音声合成技術を活用し、ヘルプデスクにおけるFAQ対応やSMS送信、オペレーターへの引き継ぎなど柔軟な対応を構築できます。シナリオはノーコードで設計可能なため短期間で導入が可能で、コールセンター業務の自動化と効率化を同時に実現することができます。

また、通話内容を自動でテキスト化し、CRMやFAQシステムと連携することで、業務の記録・分析もスムーズに行えます。電話対応の省力化と顧客体験の向上を両立できるでしょう。

4.HitTO

HitTOは、従業員からヘルプデスクへの社内問い合わせに特化したAIチャットボットサービスで、バックオフィス領域に強みを持ちます。100万件以上の質問パターンを学習したAIを搭載しており、人事・総務・労務・経理・ITヘルプデスクなど、多岐にわたる領域に対応可能です。

導入に際してはFAQやシナリオの作成が不要で、管理画面からナレッジを整備するだけですぐに運用が始められます。導入から定着、運用分析までカスタマーサクセスチームによる専任支援があり、初期構築工数を削減しながら高精度なチャットボット運用が可能です。

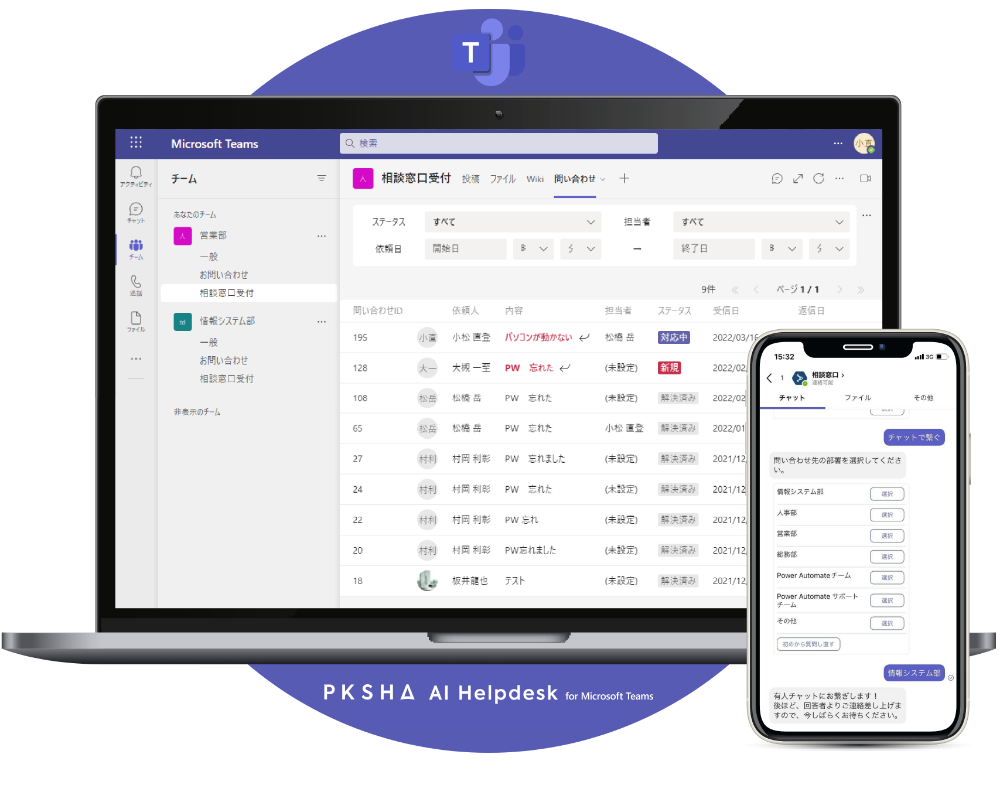

5.AIヘルプデスク for MS Teams

PKSHA AI ヘルプデスク for Microsoft Teamsは、Teamsでのやり取りをもとにナレッジマネジメントができるAIツールです。

TeamsのコミュニケーションをAIが解析し、自動で質問と回答をFAQに生成してくれます。また、ドキュメントをAIに学習させることもでき、ドキュメントから回答を自動で作成してくれます。

Teamsにアプリを設置するだけで利用できるので、導入の負荷も少ないサービスです。

6.Helpfeel

Helpfeelは、ヘルプデスクの社内問い合わせ対応を効率化するためのFAQ検索システムです。

独自の意図予測検索技術と生成AIを組み合わせることで、曖昧な表現やスペルミスを含んだ質問でも、社員が求める回答を瞬時に提示できます。これにより、情シスや人事、経理などに寄せられる定型的な問い合わせを自己解決へと導き、担当部門の負担を大幅に削減します。

また、問い合わせログや社内ドキュメントをもとに、FAQを自動生成・更新する機能もあり、ナレッジ管理の運用コストも抑えられます。SlackやTeamsなどのチャットツールとも連携可能で、社員が普段使っている環境から気軽に利用できるのも魅力です。

7.KARAKURI Knowledge Generator

「KARAKURI Knowledge Generator(KKG)」は、問い合わせ履歴・通話ログ・マニュアルなどの社内データを、AIを活用して自動的にFAQ形式へと変換するナレッジ生成ツールです。素早く質問と回答のペアを構成し、企業内の知識資産を生成・整備します。

FAQ自動生成技術によって、問い合わせ文から回答候補をAIが抽出し、重複や曖昧さを排除して構造化されたQ&Aを作成します。生成されたFAQは既存のチャットボットや社内ナレッジツールと連携させることができ、問い合わせ対応の品質とスピードを向上させることにつながります。属人化しやすいナレッジ運用を効率化し、ヘルプデスクの業務全体の生産性向上を支援しています。

8.ヘルプデスクの達人

ヘルプデスクの達人は、社内問い合わせ対応の効率化と品質向上を実現するナレッジ活用型AIソリューションです。

熟練者のノウハウやFAQ、マニュアルを統合した“超FAQ”をAIが活用し、誰でも的確な回答を提供できる仕組みを構築します。質問には自然言語で対応し、タグ検索やドリルダウン検索で必要な情報へ素早くアクセス可能。

また、問い合わせ履歴の分析により、よくある質問を自動で抽出・更新し、ナレッジの鮮度を維持できます。属人化を防ぎ、対応レベルの平準化を図れます。

9.AIヘルプデスクソリューション

AIヘルプデスクソリューションは、NTTデータビジネスシステムズのAIサービスです。チャットボット形式で社内の問い合わせに回答することができます。

ポータルサイト形式で、自身の疑問を検索し、一覧のなかから回答を見ることができます。AIが日本語特有のゆらぎや曖昧さを吸収し、問い合わせ内容の意味を理解して回答を提示してくれます。

従来のチャットボットのように言い回しを変えた質問に対する回答の入力は不要で、より効率的に運用することができます。

10.AI-FAQボット

AI‑FAQボットは社内の総務・人事・情報システムなどの問い合わせに特化したFAQチャットボットです。

Excelで作成した質問と回答をそのままアップロードするだけで初期設定が完了し、シナリオ設計や事前学習の手間は不要です。日本語の表現のゆらぎを自動解析して学習する独自AIエンジンを搭載しており、使うほど回答精度が自然に向上します。

社内チャットツールと連携でき、普段使い慣れた環境から質問が行える点も魅力です。導入後は「この回答が役に立ちましたか?」というフィードバックによって改善が進みます。社内の連絡先・制度などの情報をカテゴライズして検索できるため、現場での問い合わせ対応がスムーズになります。

ヘルプデスクAIサービスを選ぶときのポイント

ヘルプデスクAIサービスを選ぶときには、チェックしたほうがよいポイントがあります。

AIの機能を確認

ヘルプデスクAIの機能を確認しましょう。ヘルプデスクAIは、それぞれのサービスごとに機能が異なります。

ヘルプデスクにおけるテキストでの質問に回答するもの、音声を聞き取り会話で回答するもの、ヘルプデスクの担当者をサポートするものなど様々なものがあります。自社のヘルプデスクの利用シーンに合わせて最適な機能を持ったサービスを選ぶようにしましょう。

社内ヘルプデスクで、ルール化されている場合やナレッジが豊富にある場合などは、チャットのようにテキストで回答するものがよいかもしれませんし、社外ヘルプデスクのように顧客からのあらゆる問い合わせに柔軟に回答する場合には音声機能を持ったものがよいかもしれません。

サポート内容を確認

ヘルプデスクAIサービスを提供している企業のサポート内容を確認したほうがよいでしょう。

サービスを提供している会社ごとにサポート内容は異なります。初期の設定や導入は行ってもらえるけれども、AIへの学習などは自社で行わなくてはならない企業もありますし、アフターサポートまで行ってもらえる企業もあります。

ヘルプデスクAIを活用するためには、素材の準備や既存システムとの連携、運用データの分析、AIへの再学習を行わなくてはなりません。自社に専門の担当者がいる場合などはサポートがあまりないサービスで問題ありませんが、そうでない場合にはこれらを代行してくれる、サポートの手厚い企業のサービスを選びましょう。

ナレッジの活用ができるか

ヘルプデスクAIサービスを選定する際には、対応後のナレッジの活用が可能かどうか、利用できる機能があるかどうかも確認しましよう。

ヘルプデスクAIサービスのなかには、問い合わせ内容とその回答を自動でFAQページや教育資料、マニュアルなどにまとめてもらえるものがあります。それによって、顧客や社内スタッフ、ヘルプデスクの担当者は過去にあった質問を自分で調べて解決するようになります。

このように、ナレッジを活用するのに便利な機能が備わっているかどうかも確認しましょう。

ヘルプデスクにAIを導入する際の注意点

ヘルプデスクでAIを活用する際には、注意しなくてはならないポイントがあります。

初期費用が必要

ヘルプデスクにAIを導入するには、初期費用が必要になります。AIを利用するためには、外部のAIシステムを用いて開発をする必要があります。

AIのシステムを開発するためには、要件定義や初期環境構築、AIへの学習、テスト、エラーの調整などが必要になります。さらに、チャットシステムやFAQサイト、データベース、CMSなどとの連携も必要です。

このように初期の開発のための費用が必要になります。AIではなく人によるヘルプデスクの場合に必要な費用としては、採用費や教育費、設備費となります。AIの場合は初期の費用は大きいですが、運用時は人に頼ったヘルプデスクよりもコストを抑えられるでしょう。

AIの初期費用については以下の記事で詳しく解説しています。

▶『AIの導入費用はどれくらいかかる?活用分野ごとの相場を紹介!』

メンテナンスが必要

AIは導入したからといって、何もしなくても利用し続けられるわけではありません。

AIが回答できなかった質問に対して正しい回答をインプットするなど、より良い回答ができ

るように調整をしていく必要があります。さらに、AIは質問の情報を蓄積していくので、それらの情報の関連付けや整理、再学習なども必要です。

このように、メンテナンスを行うための手間や費用が一定かかるということは知っておきましょう。

ヘルプデスクへのAI導入事例

ヘルプデスクにAIを導入した事例を紹介します。

75%が役に立ったと評価:クラスメソッド

引用:クラスメソッド(https://classmethod.jp/news/20231003-gen-ai-helpdesk/)

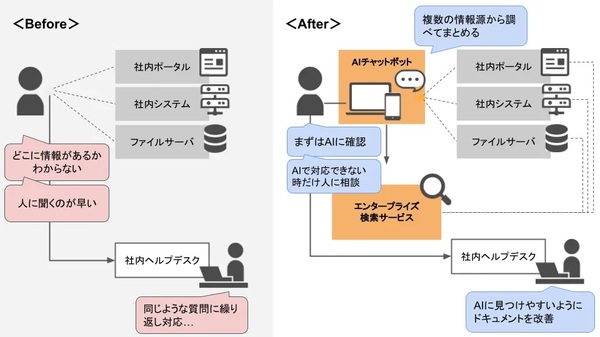

クラウド、デジタル化、データを用いた技術支援を行っているクラスメソッドでは、社内ヘルプデスクの窓口となるチャットボットに生成AIを利用しました。Slackにてチャットボットが社内への問い合わせに1次対応。社内のドキュメントをAIが参照して回答を作成してくれます。

チャットボットの回答に約75%の利用者が「役に立った」と評価しているそうです。自身でドキュメントを探して読む手間がなくなったことで時間の短縮にも繋がったとのことです。情報のアップデートなども負担をかけずに実施できているようです。

AIと担当者のハイブリッド運用:横浜銀行

引用:IT Leaders(https://it.impress.co.jp/articles/-/26094)

横浜銀行では行内からの問い合わせに対応するために、2024年初旬に有人チャットに連携することができるAIチャットボットを導入しました。

電話やメールでの社内からの問い合わせに対してはTeamsに集約し、AIによる対話での解決やFAQ自動生成を行っています。

AIで解決できない場合には有人チャットにも連携。回答ログを蓄積することで類似の問い合わせにもAIが対応しています。

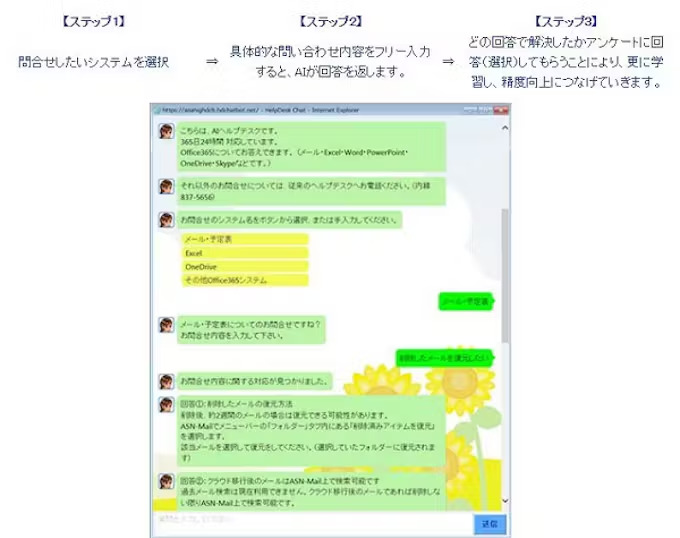

スピーディに自己解決し業務効率化に:アサヒグループホールディングス

引用:日本経済新聞(https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP451136_T10C17A7000000/)

アサヒグループホールディングス株式会社は、2017年より社内のOAヘルプデスク業務にAIヘルプデスクを設置。

グループ全体で利用している約300のシステム・ITツールに関する質問に、AIが24時間365日自動で回答。年間約72,000件もの質問への回答のコストを減らすことが目的です。

PCやスマートフォンで質問すれば、AIが意図を解釈してチャット形式で回答してくれます。スピーディに自己解決できることで業務効率化できますし、社員のリテラシーを向上させることができます。大企業ならではのボリュームメリットが得られるでしょう。

まとめ

ヘルプデスクにAIを活用することで様々なメリットが得られます。現在ヘルプデスクの運用に課題を抱えている場合には、ぜひAIの導入を検討してみてください。

ビーモーションの接客オンデマンドAIは、音声会話だけでなくチャットでの対応も可能です。大規模言語モデル(LLM)と独自のプロンプト生成アルゴリズムによって、自然な会話で問い合わせに対応することが可能。チャットツールやCMS、在庫管理システムなど幅広い外部システムとの連携も可能です。

コストを抑えながらも、より効果的なヘルプデスクを実現します。